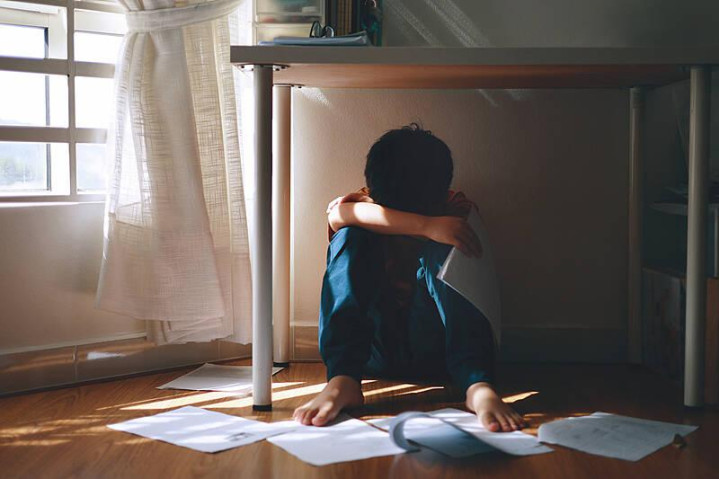

齐鲁网·闪电新闻7月18日讯李女士(化名)至今记得儿子中考失利后把自己锁进房间的那个下午——曾经的优等生离重点高中差15分,而身为20年教龄的初中老师,她第一次在办公室与同事聊起孩子升学时红了眼眶。更让她崩溃的是,高一儿子开始房门紧闭、作业敷衍、抵触沟通,甚至喊出“你就没管过我”。然而,当她放下“讲道理”的教育执念,用“边界陪伴法”重塑亲子关系后,儿子不仅重返校园正轨,更在日记本写下“体育学院”的高考目标。

图片与本文无关

纽扣家庭教育心理咨询师李玉萍通过专业分析发现,李女士初期教育存在三重误区:

成绩至上的情感忽视:聚焦分数批评,忽视“考砸后孩子是否受挫”的心理需求;

以爱为名的控制行为:抢篮球、摔卷子等行为,将“为你好”异化为情感暴力;

双重标准的矛盾教育:一边指责孩子玩游戏,自己却刷短视频到深夜,削弱教育说服力。

李玉萍老师提出“边界效应”理论:教育需如温室,既要有接纳情绪的“透光玻璃”,也要有建立规则的“坚固框架”。

[沟通重塑:三明治法则替代指责]肯定事实:“妈妈发现你这次数学选择题正确率提高了”,具体建议:“如果大题多写一步解题过程,分数能再涨10分”,正向鼓励:“你整理的错题本特别清晰,继续用肯定有效”。

[自主培养:有限选择权下放]将“必须先写作业”改为:“今晚先攻克数学还是英语?”“学习45分钟后,想休息10分钟还是吃点水果?”

[规则建立:契约式管理]母子共同制定《家庭公约》:电子设备:学习日2小时(超时次日扣减30分钟);奖励机制:连续一周达标可兑换“周末篮球局”;执行原则:事前讨论→事中提醒→事后坚决兑现。四大科学疗愈策略激活孩子内在成长驱力,让“躺平少年”重燃向上动力:行动替代说教,李女士报名社区篮球班,故意在运球时频频失误,儿子从嘲笑到主动示范:“妈,要用手腕发力!”如今每周三“篮球日”成固定仪式,儿子更因当“教练”主动研究战术,成绩回升显著。心理学依据:维果茨基“最近发展区理论”——合作互动中孩子易展现潜能。

[自然结果法则:让辣条“教会”孩子吃饭]儿子沉迷垃圾食品时,李女士不再唠叨,只准备家常菜。饿到半夜翻冰箱的他,最终主动走进厨房:“妈,明天我帮你择菜。”

[反向激励法:“考零分”赌约唤醒兴趣]数学考前,李女士与儿子打赌:“考零分就替你写一周作业。”为精准避坑,儿子翻烂课本整理错题,首次“零分计划”竟考42分。他挠头笑:“越想考砸,对的题越多!”

[小胜利机制:闯关游戏重建自信]设计阶梯任务:背5个单词=15分钟游戏、整理1份错题本=1杯奶茶、连续3天按时作业=周末打球;当儿子解出难题兴奋讲解时,李女士故意“装不懂”:“这里为什么要这样算?”孩子急得反复推演,眼中重燃光彩。

(本文系真实案例,文中人物均为化名,请勿对号入座。)

闪电新闻记者郝彬洁报道

免息股票配资,京海策略,智信通配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。